原标题:枫亭古街:海丝遗韵 千年回响

枫慈溪穿过枫亭古街。 张力 摄

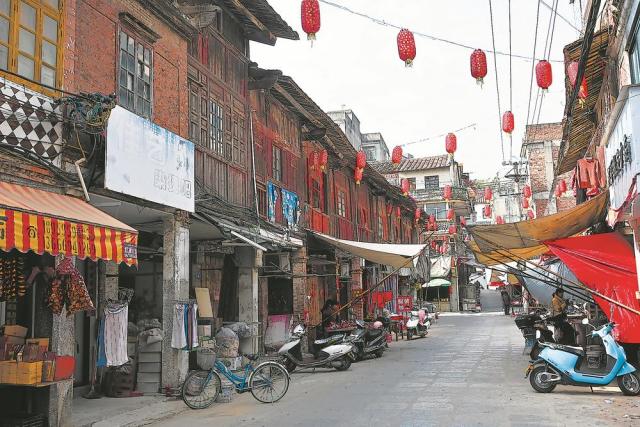

枫亭古街 陈阳阳 摄

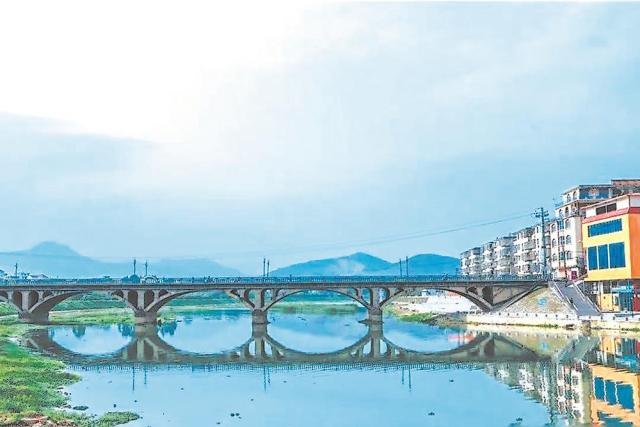

溪海交接处的太平桥 (资料图片)

枫亭游灯 陈阳阳 摄

4月30日,“莆阳爽夏·厢约山海”2025年莆田市夏季文旅活动正式启动,拥有千年历史的仙游枫亭古街成为打卡地,“五一”期间游客接待量达6万余人次。熙熙攘攘的人群穿梭于古街青石板路,曾经繁华的海丝商贸老街,在旅游热潮中再次焕发生机。千年古韵与现代热情交织,绘就了一幅文旅新图景。

枫亭古街所在的枫亭镇地处莆田市城厢区、仙游县与泉州市泉港区三地交界处,是湄洲湾北岸与南岸的交通枢纽,素有仙游“南大门”之称。枫慈溪与沧溪在枫亭古街交汇,最终注入湄洲湾,形成“溪海汇流”的自然景观。枫亭古街旧时是福泉驿道的重要枢纽,航海运输兴盛,乡道纵横,交通便利,曾是历史上重要的航道和商贸集散地。

枫亭古街飘荡着潮涨潮落的千年海丝回响。在海洋文化的浸润下,枫亭古街成就了莆田“海滨邹鲁、文献名邦”的美名,蔡襄、林兰友、塔斗夕霞、天中万寿塔、会心书院、元宵游灯、兰友古街、学士古街等成为古镇最美的文化注脚。

古港遗韵

走街串巷见往昔

宋代,枫亭港(古称太平港)对外贸易繁荣。《兴化府志》记载:太平港地处溪海汇流处,商贩船皆汇于此。太平港涌现“舳舻衔尾”繁荣的景象。商船顺风扬帆,不日而达于江浙淮湖都会之冲。枫亭古街随着港口的兴盛而发展壮大,主要由霞街、兰友街、学士街三条街道构成。

霞街与兰友街分列枫慈溪两畔。兰友街作为枫亭古街最繁华的街区之一,古称“渔街”。宋代,枫亭已是“鱼盐辐辏之品,官司往来之地”。由于地处滨海,溪渠纵横交错,往来旅人商贩多有不便。宋庆历六年(1046年),商人洪忠出资建成太平桥贯通南北,往来商贩汇于此售卖渔获。

太平桥历经岁月更迭,如今仍是当地人通行的重要桥梁。其秘诀就藏在建造时的“巧思”中。“当初建造时因水流湍急,桥基屡筑屡毁,后来人们想到利用溪岸榕树根盘绕筑基,最终形成了如今看到的七孔石桥。”枫亭镇文化站站长林碧桃介绍道。

元代,太平港“重载而来,轻赍而去”,太平陂建成后,“渔街”正式设立。“渔街”设有专业性的圩市,有三妈宫的米圩和柴草圩、观音亭南面溪滩边的鱼圩和盐圩,被称为“一哄之市”。

民国年间,为纪念明代忠臣林兰友,“渔街”易名为“兰友街”。新中国成立后,兰友街成为枫亭的商贸重地,惠安、莆田、仙游三县客商于此经营。如今的兰友古街各类商铺琳琅满目,街道商铺的“老字号”门牌见证着“渔街”曾经的繁荣。

穿过兰友街向南拐便是学士街。“庆历名臣乡,端明学士里”出自南宋状元王十朋的留题,学士街的名称由此得来。“旧时的学士街是枫亭驿道的重要组成部分,民国以前这里是福州通往泉州的唯一通道。”枫亭镇兰友社区工作人员洪智良介绍。

“列肆喧雷,长桥跨虹。”《螺江风物志》描绘古街中市集的繁华和桥梁的壮丽。如今,学士街上木质、红砖、南洋侨厝等风格各异的商铺林立。

“这间大厝名为‘广源’厝,始建于1930年,历时三年建成,花费14000余枚银圆。”当地群众指着一栋三开间三层大厝说,屋主特地从厦门买来图纸,聘请惠安工匠施工,广源别墅是当时枫亭第一家使用钢材水泥建造的楼房。

广源别墅的门头,用蓝色颜料书写的“广源绸缎布庄”清晰可见。“广源别墅主人经营布料,兼售百货,是当时的百货商场。”当地群众说。大厝虽历经百年风霜,但里面的罗马柱、色彩鲜艳的珐琅瓷砖、具有中国传统风格的石雕等,都见证着枫亭发达的海丝商贸和活跃的海洋文化交流。

文脉绵长

以兰为友育英才

据《福建省志・商业志》载,宋太平兴国四年(979年)枫亭太平港开发通航,到1257年,商贾贩栈在此集散,海运糖、盐、荔枝等土特产品销往淮、浙等地,每年达几千坛。明代,当时的霞桥港、沧溪港每天有40多艘三桅大帆船停泊,每年运出砂糖1.5万吨,桂圆干3000多吨,木材、山货、蜜枣等10万吨。

海洋贸易的兴盛使枫亭成为闽中沿海的商贸重镇。枫亭素有重教兴文的传统,经济的繁荣为教育提供了物质基础。旧时的枫亭修建众多书院,始建于宋初的会心书院是枫亭文化教育的重要象征。许多文人墨客在此讲学、著书立说,培养了大批人才。

“枫亭人十分重视教育,这也是枫亭人才辈出的原因。”林碧桃说,自宋至清枫亭进士就有127人,任知县以上的112人。文化教育兴盛的兰友社区素有“儒乡兰友”之美誉,宋代到明代登进士第者就有10多人。

如今的兰友街是家乡人民为纪念林兰友而来。可见,明代忠臣林兰友在枫亭人心中的重要地位。记者走进位于枫慈溪之畔的林兰友祠堂,映入眼帘的是祠堂正中“忠贞成性”的匾额。“这个匾额是兴化府尹柴祯题赠,以此表彰林兰友的忠贞气节。”洪智良介绍道。

海洋贸易带来的广泛文化交流与多元包容的文化环境,塑造着枫亭文人的风骨。回顾林兰友的生平事迹,多元的海洋文化使其拥有广阔的胸怀和坚韧不屈的精神。在朝为官期间,敢于直言进谏,弹劾弄权误国的权臣,被誉为“铁面御史”;抗清携带全家隐居海岛15年,组织义军,在陆地与海岛继续与清军周旋多年。刚正不阿、忠贞不渝贯穿林兰友的一生,成为深刻影响枫亭人的精神力量。

“亢图易筑总堪怜,髯老秃翁今变面。”林兰友在《瓦瓯》一诗中述说其家国情怀及忠贞之志。其文学创作《迷迷草集》,丰富了“海滨邹鲁、文献名邦”的文化内涵。

“枫亭人才辈出,在各领域都百花齐放。”林碧桃说道。作为海上贸易的重要节点,在多元文化的交流碰撞中培育出枫亭人开放的思维、创新精神和广阔的视野。宋朝开国显贵陈洪进官封岐国公、追封南康郡王,宋代兴化教头谕洪忠捐资建造太平、沧溪、沙溪等七桥。清代画家林肇祺,精于绘画,同时善诗、书、金石刻画,现今仙游枫亭麟山宫还遗留着他的墨迹。当代,国医杨春波出身中医世家,2017年6月获评福建首位“国医大师”。

海洋贸易的繁荣为文化交流提供了肥沃的土壤。“如今研究枫亭的重要史料很多出自枫亭人撰写的书籍,像《螺江风物赋》《枫亭志》《枫江揽胜》等。”林碧桃如数家珍地介绍说。其中,元代林亨撰写的《螺江风物赋》一书内容丰富、资料翔实,兼具历史价值、史料价值、文学价值,是一部不可多得的研究枫亭与海上丝绸之路关系的史料著作。

清代林有融所编著的《枫亭志》,分地理、人物、列传、艺文、事类、续编等计八卷,成为枫亭的小百科全书。当代吴春永所著《枫江揽胜》《枫亭风物》《枫亭三妈宫志》等书籍,无不代表着枫亭文化的勃勃生机。

千灯竞舞

百工巧艺传古今

“香涌太平巷,灯耀青螺峰。”这说的是旧时仙游枫亭游灯的盛况。

游灯习俗始于宋代,流传至今已有近千年。它融合了民间灯艺、曲艺、舞蹈、十音八乐、戏剧和杂技等各类艺术形式,并以游动的方式进行展示,别具特色。

清光绪年间,枫亭学士街是古驿道的通衢要地,行旅之人往来如织,从未断绝。同时,这里也是海产品的集散销售圩场,引得贾商纷纷云集。莆田湄洲岛、惠安崇武等地的渔民,在出海捕捞返航后,会将海鲜产品源源不断地运至枫亭学士南市街售卖。市场辐射莆、仙、惠三邑。

据传,某年正月十六,枫亭古街举行盛况空前的元宵游灯,吸引众多观灯者前往。其中不乏湄洲岛、崇武等地渔民加入游灯队伍,他们既观花灯赏元宵,也借此销售海货,用竹箩筐装满鱼虾等海货,并挂上用花生油点燃的玻璃圆灯,夫妻双双扛着竹箩筐参与元宵游灯活动。

此后,学士里民仿效渔民扛鱼游灯的情景,用竹片、竹篾编制成形如马鲛、鲈鱼、鲳鱼、鲤鱼、鲢鱼、乌贼、龙虾等水产的形象,外糊彩纸或绸布,并绘制鳞片细节,制作成形象逼真、栩栩如生的鱼灯。鱼灯巡游时挑选若干名青年男女,佯装夫妻伴侣。一男一女搭档、模仿渔民夫妇卖鱼时的场景,用竹棍扛着,边走边戏说:“端明学士里,人人做生意,夫唱妻又随,价钱很合理,鲜鱼很新鲜,斤两称‘先先’,童叟不相欺,先来就卖先。”成为游灯队伍一道独特的风景线。

“海洋贸易使枫亭成为一个多元文化汇聚的地方,不同地区的文化信仰和民俗风情在这里相互交融。”林碧桃说,比如百戏彩架灯有各种主题,融入妈祖等不同文化元素,体现了当地对海洋神灵的敬畏和对平安、吉祥的祈愿。其中,水灯在枫亭游灯中体现为“龙舟水阁”这一独特形式,起源于1941年的观音祭祀活动。当时聘请南安师傅制作水架船灯,后演变为元宵节的百戏彩架灯,并发展出水上巡游版本。

“枫亭游灯的特色是从小传承、全家上阵。”林碧桃说,从老到少的“全民参与”也让游灯这一延续百年的传统在如今仍有蓬勃的生命力。游灯的发展历程印证了“以港兴文,以文促贸”的文化实践,成为“海丝”文化遗产的鲜活实例。

“兰友社区作为枫亭千年古镇的发祥地,下一步将充分发挥当地的厚重资源、人文和千年古街的独特优势,打造商贸、文旅重地,吸引更多的游客前来观光、游玩、购物,为‘千年古镇 宋韵新城’添新彩。”兰友社区党支部书记洪福坤表示。(见习记者 陈阳阳 通讯员 郑志忠)